[works] 2015 季節のはがき デザイン&イラスト(ひつじ)

2015年用の年賀状は宛名面もつくりました。お年玉くじ付き切手も普通の切手も貼れるように左上のスペースを工夫しています。

2015年用の年賀状は宛名面もつくりました。お年玉くじ付き切手も普通の切手も貼れるように左上のスペースを工夫しています。

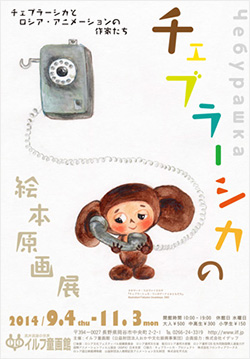

イルフ童画館の「チェブラーシカ絵本原画展」へ。

この展覧会で、見慣れてるチェブラーシカの姿は原作をもとに色々に表現されたものの中の一つにすぎないという事が分かってなぜか安心した自分に気づく。出会った頃はその愛らしさに惹かれてたはずなのに、今は年のせいか??少し距離ができていて、どちらかというと物語の方が気になっていた。自分も変わったなあと思えて変な感覚になった。でも可愛い姿と距離を置くことで、ほかの作家さんと並列な感じで前よりも作品を深く楽しめたような気がする。

その体験を踏まえて惹かれるところ・距離を置きたいところについて人と話していると、自分の絵に対するモヤモヤに向き合う材料を得られたような気もした。私は、ビジュアル的に強く打ち出さないでキャラクターの魅力を感じさせるやり方をしたいのかもしれない。

個人的にそういうものに芸術性を感じ、目指したいのかも・・

チェブラーシカの可愛さは、私が興味を持つのにとっかかりを良くしてくれたけれど、時間と共に飽きてしまった。そしてしばらくある意味私が作品に深く触れる機会の邪魔をしていたと言える。「可愛い」ってなんなのだろう?可愛いの中に好みか好みじゃないかがあるだけだと言ってしまうとつまらないけど、そこをあえてなんでかなぁと考える事が楽しさにつながる気がする。

絵本の原画に添えられてた文章(物語)がいいなと思ったけど、家に帰ってからみたアニメーションの同じシーンのセリフも新旧それぞれ少しずつ違ってて、でもそれも翻訳の仕方の違いかもしれなかったりで、色んな視点がある事を実感できた。

自分が一生懸命作ったものも、結局色んな価値感を持った目で見られるのだから、自分がこれだ!と思ったり楽しんで作れたなら良くて、さらにそれが誰かに伝わったならとても幸せなことなんだな。

強いビジュアル的魅力を持ったものを少し怖がっている部分があるんだけど、それはもったいないのかもしれない。全部を楽しむのは難しいだろうけれど、出来るだけ良い物に触れられればなぁと思った。

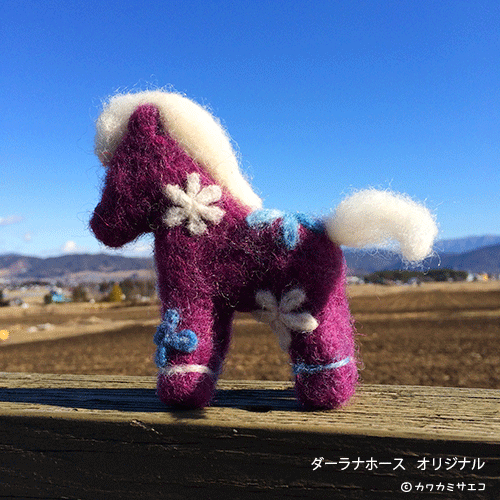

羊毛でダーラナホースをつくりました。 ダーラナホースというか、馬・・?でも楽しんでやれました。

羊毛でダーラナホースをつくりました。 ダーラナホースというか、馬・・?でも楽しんでやれました。

自家菜園とか手作りとか、質の良いものを選んで買うなどを徹底できたらいいけど体力や資金も必要で、価値観も色々で自分や家族にとって何が良いのか自信を持つのも難しいなぁと思う。

・・・そんな中でこの本。

私自身、色々見知った中でやっぱりこれとかあれとかは不安に思うから取りすぎに気をつけたいって思う内容がほぼ全部書いてある。簡単にまとめてあるけどポイントを押さえてくれてる。

加えて、実際に不安要素を減らす下ごしらえ方法も書かれている。

これも理論上導いただけのものじゃなくて、監修の増尾さんが「レモンティーのレモンからは農薬が染み出てるのかな?」とか気になったりしたら、リアルで確かめる・・という実験を重ねたものという事で好感が持てた。お湯に染み出るということはお湯で落とせるんだと気づいて、たくさんの野菜で試したとのこと。それらの結果を昔ながらの下ごしらえの方法で良いんだよと野菜別に紹介されている。スーパーの野菜、自家菜園の野菜など不安度に合わせて参考にすればいいのでは。改めて料理の基礎をおさらいする感覚で読めそう。

不安を煽る感じではなく淡々と現状の問題点と対処法が書かれた教科書のような本だと思った。

農薬や添加物なんて気にしなくていいって言う専門家もいて、私としてはそうだったら楽ちんでいいんだけど・・でもあの事には触れてないなぁと気になって不安が解消されない事がこれまで多かった。

かといって不安なものを全部避けられたらいいけど私のスペックでは到底無理で、この本くらいのスタンスで良い落とし所を見つけるしかない、という感じだ。

*

こんな風に時間をかけて色々考えたりすることで、正しい価値観は1つじゃないんだという事を学べた気がする。

食べものに限らず、自分で見知って考える事で多様性を尊重しようとする姿勢になれて、ある意味で解放されるものなのかもしれないなあ。(それでも実際には色々あるけれども〜)